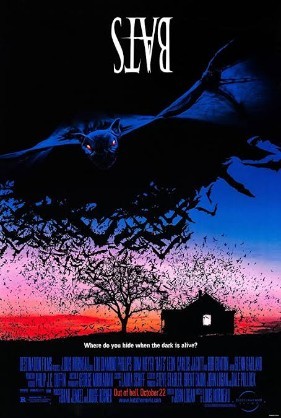

【レビュー】BATS 蝙蝠地獄(ネタバレあり)

コウモリとは昔から恐怖の対象として描かれることが多い存在です。

暗闇に潜み、人間を襲うという印象があるからでしょうか。

しかし、人を襲うコウモリはごく一部であるのが事実です。(少なくとも日本では人を襲うコウモリはいないとされています)

そんなコウモリを狂暴に描いたコウモリパニックムービーが、今回レビューする『BATS 蝙蝠地獄』です。

ストーリー

テキサス州の田舎町ギャラップ。そこで一組のカップルがコウモリに襲われ惨殺されるという事件が起こる。

コウモリの生体を研究するシーラは、事件を受けて死体を確認するが、本来なら

その種のコウモリは人を襲うハズがなかった。

彼女はそこで政府のある実験により、肉食となり凶暴性を増したコウモリがウイルスによって仲間を増やしていることを知る。

シーラは相棒のジミーや現地の保安官エメットらと協力し、コウモリの巣を探し始める。

感想

モンスターパニック映画といえば、たいてい何か突飛な設定がつきものです。巨大であったり、禍々しい見た目であったり、突然変異染みた設定が多い印象があります。

しかし、本作は「攻撃性を増したコウモリが雑食になって人間を襲うようになった」というインパクトのあまりない設定でした。

そのため期待薄で鑑賞。冒頭、犠牲となる若いカップルが襲われるシーンで「カメラ動かしておけば臨場感でるだろ」感溢れる演出をしていたこともあって駄作だと決めつけて見ていました。

そうしたらどうでしょう、意外と面白いじゃないですか。

たしかにハードルが下がりまくってたのでそれに対して「予想より悪くない」という評価なのですが、楽しめることには楽しめました。

おそらく良かったのは奇を衒わないストーリー。

コウモリの変異を知ったキャスパー博士が、それを止めるためにコウモリたちの動向を追うというのは分かりやすいパニックムービーの王道をいっていました。

また、その合間合間に入るコウモリによる襲撃シーンも程よい刺激に。

車内の閉塞空間での襲撃、町をまるごと巻き込んだ襲撃、コウモリの巣の中での襲撃と、ロケーションがそれぞれ異なっていたのも楽しめた点でした。

もう一つストーリーで面白かったのが、現代に通ずるものがあったことです。

コウモリ、ウイルスというワードは現代のコロナ禍を連想とさせます。

ただ、このウイルスはあくまでコウモリ間でのものなのでそこまで共通点はありません。むしろ、共通点があったのはそのコウモリの存在を知ったギャロップの町の人たちの対応です。

作中、コウモリの襲撃があることを知った市長は町の人々に自宅待機を言い渡します。

しかし、町の人々はそれを無視。結果、コウモリの餌食になる人が多数という結果となっていました。

ウイルスであろうがなかろうが、人は最悪のシナリオが実際に起きるまでは「大丈夫だろう」と思ってしまうもの。

そんな現代にも通ずるパニックシーンは、なんだか印象に残りました。

本作において意外と楽しめたもう一つの要素が、CGのクオリティが思いの外、良かったことです。

本作ではSFXなる技術(ざっくり言うと現在主流となっているCG技術VFXの走りで、現場でCG処理を施す特撮に近い感じな技術らしいです)が用いられていました。

醜いコウモリの顔のアップであったり、大量のコウモリが襲い来るシーンであったりをリアルに表現できるのは、作風ともあっており成功であったと言えるでしょう。

また、爆発シーンなんかも臨場感があり「凶暴化したコウモリが人間に襲い掛かる」といういかにもB級映画な設定とは裏腹の面白さを生み出していたと思います。

おそらく今ではあまり見ることのできないSFX。

そのVFXとは異なる技術をなんとなーく感じられるのが面白かったですね。

あまり類を見ない、コウモリパニックを見せていた本作。

ハードルを上げずに見るとなかなか楽しめる作品であったと思います。

続編もあるらしく、どんな内容なのか気になるくらいには楽しめました。

【レビュー】めぐり逢えたら(ネタバレあり)

運命の出会いのひとつに一目惚れがあります。

目と目があった時運命を感じた、というアレです。

しかし、運命とは複雑怪奇なもので、出会っていなくても惹かれ合うなんてこともありえます。

そんな運命に惹かれ合う二人の恋を描いた作品が、今回レビューする『めぐり逢えたら』です。

ストーリー

シカゴで暮らす建築技師サムは、1年半前に妻を亡くし意気消沈としていた。そんな父の姿を見ていた8歳の息子ジョナは、相談を受け付けているラジオ番組に電話をし、父の再婚相手を探す。

一方、ボルチモアに暮らす新聞記者アニーは、婚約者こそいるものの、その出会いに運命的なものを感じられずにいた。

そんな折、息子の電話がきっかけでラジオ出演をしていたサムの亡き妻への思いを聞いてアニーは心惹かれるようになる。

感想

1957年の映画に『めぐり逢い』という作品があります。それと非常に似たタイトルである本作『めぐり逢えたら』

原題は前者が『An Affair to Remember』で後者が『Sleepless in Seattle』なのでまったく違うわけなのですが、共通点はあります。

というのも、作中この『めぐり逢い』がいかに素晴らしい作品なのかを登場人物が語るシーンがあるんですね。(ここで男と女の映画における価値観の違いが見えるのは面白かったです)

また、『めぐり逢い』のストーリーになぞらえるかのように、主人公サムとヒロイン・アニーの出会いの場をエンパイアステートビルにするといった、リスペクトがされていました。

そんな感じで本作を100%楽しむためには『めぐり逢い』は、欠かせない作品であったわけです。

で、私はその『めぐり逢い』からさらに遡ること18年前、1939年のリメイク元となる作品『邂逅』を見たことがありました。

結論としては、リメイク元だけ見ていても楽しめます。

『めぐり逢い』の主演がケーリー・グラントであることをネタにした会話以外はネタを楽しみながら見ることができました。

そんな『めぐり逢い』を下敷きにしていた本作。

あちらの作品では、二人の男女が長い期間を経て再開する巡り合わせを美しく描いていました。

対して本作では、長い距離による巡り合わせを美しく描いていました。

その距離アメリカのシアトルからボルチモアまで。ほぼアメリカ大陸横断です。国内なのに移動手段が飛行機ばかりであったのが印象的でした。(日本でも珍しい光景ではありませんが)

そんな距離の広さもあってか、作中ラストシーンを除いてほとんど二人が顔合わせをするシーンがありませんでした。

一度だけ途中でアニーがサムに逢いに行くのですが、まさかの「Hi」という挨拶を交わすのみという……

中学生のような初々しさすら感じられるやり取りはむず痒くなるかのようでした。

このように、終盤までほとんどめぐり逢うことがなかった二人。

けれど、作中で彼らが疎遠に感じられなかったというのが個人的な印象でした。

それはなぜなのかというと、演出の妙があったからだと思います。

まず、本作は二人の視点を交互に描いていました。

それを通して感じられるのが、二人が無意識ながらも少しずつ近づいていっていることなのですね。

さらに加えて描かれるのが二人の奇妙な共通点。

運命の愛を求めている心境であったり、運命を信じ始めるまでの道のりであったりと、似たような出来事で似たような境遇に置かれていきます。

冒頭に挙げた『めぐり逢い』もまた、その共通点のひとつとして描かれていたのが面白い所でした。

奇妙な偶然の連続によって惹き寄せられていく二人。それは一見するとご都合主義に見えるかもしれません。

けれど、それこそが作中で言われる「運命の"マジック"」なのでしょう。

ご都合主義をご都合主義と言わせない、なんともロマンチックな言い回しでした。

サムとアニー、二人の恋路をアシストするのがサムの息子ジョナです。

8歳とは思えない聡明さで自ら行動を起こし、サムの再婚を誘導する姿は大人顔負け。

サムとは親子でありながら友人のような関係を築いており、常に対等な関係であったのが印象的でした。

一方で、分からないことはサムに教えを貰ったり、一人でNYに出向いた際には寂しさを露わにするなど年相応な反応を見せるのが微笑ましくもありました。

運命の出会いを信じられない大人の恋路を、子供らしい無邪気さと賢さで上手くアシストさせており、非常に好感の持てるキャラクターとなっていました。

このように本作は基本的にいい人間しかおらず、どのキャラクターにも好感が持てたのもストレスフリーで見られる良い点であったと思います。

普通、婚約者のいるアニーが「運命の愛」にフラフラしていたら誰かしら皮肉のひとつは言いそうなものですが、完全に応援していますからね。

恋敵となるハズのアニーの婚約者でさえ、彼女の運命の愛を信じる思いを汲んで身を引くというもの分かりの良さを見せていました。アンタは聖人かと。

まるで、二人がくっつくことを誰もが祝福しているかのような優しい世界は、フィクションだからこそ出来る美しい展開であったと思います。

「運命の愛」をテーマに、容姿すらも知らない二人が運命的にめぐり逢うのを描いていた本作。

人の優しさや偶然などがもたらすロマンチックさに満ち溢れた内容は、まさに「運命の"マジック"」と呼ぶに値するものであったと言えます。

ラブロマンス映画とはこうあるべきだ、と改めて思える作品でした。

【レビュー】ナチュラル・ボーン・キラーズ(ネタバレあり)

殺人がには必ず理由(動機)がある。

普通の人間ならそう考えるはずです。

しかし、世の中には理由なき殺人があるのも事実。

そんな異常者がもし身近に居たらと思うとゾッとします。

そんな生まれついての殺人鬼について描いた作品が、今回レビューする『ナチュラル・ボーン・キラーズ』です。

ストーリー

荒くれ者の男ミッキーは、父親から性的虐待を受けていた少女マロリーを救うため、彼女の父親を殺害した。二人は逃走するが、行く先々で動機なき殺人を繰り返していく。

やがて二人の話題はマスコミを賑わせ、若者たちは彼らをヒーロー視するようになっていった。

TV番組キャスターのウェイン・ゲールは彼らのスクープを手にするために、作家刑事であるスカグネティ警部は2人を逮捕するために追跡をしていた。

感想

世の中には声を大にして好きだと言うべきでない作品があります。例えば『ファニーゲーム』であったり『ムカデ人間』であったり、いわゆる悪趣味で見るに耐えない作品です。

たしかに、それらの作品が与える影響などを考えると「よく出来た作品」ではあるかもしれませんが「好きだ」と言い出したら人間性を疑われ兼ねません。

『ナチュラル・ボーン・キラーズ』もそんな作品なわけですが、上に挙げたような悪趣味映画と違うのが、スタッフ&キャストの豪華さ。

監督オリバー・ストーン、原案クエンティン・タランティーノ、主演ウディ・ハレルソンというメンツは、一見するとビッグタイトルのようです。(実際、知名度は高いわけで)

しかし、蓋を開けてみればそのバイオレンスさに驚愕させられます。

「有名な監督、俳優が関わっている」という安心感があっただけにその衝撃は結構強かったですね。

そんな本作ですが、衝撃的であったのはバイオレンスさだけではなかったように思えます。

というのも、作中において暴力的な描写は数あれど、生々しい表現やグロテスクな表現というのは非常に少なく、あるとしても「エグい事したんだろうなぁ」と想像させるだけでした。

むしろ注目すべき点はそれらの描き方にあったと思います。

本作、作中の演出が非常に独特で言葉で表すには難しいくらいでした。

無理矢理いうならメタルバンドのミュージックビデオみたいな感じ?スモーク焚いた中の人物を赤いライトで照らしたり、急にアップの顔を映したりとそんなサイケデリックな表現が連発されていました。

実験的かつ刺激的な内容はまさに掴みどころのない殺人鬼ミッキー&マロリーを指しているかのよう。

見ていて意味不明だし、不快感の方が強いのに、彼らを表すには適しているというのが印象的でした。

その独特さにさらに拍車をかけるのが、オリバー・ストーン監督によるメッセージです。

反体制派であることで有名な彼ですが、今回標的としていたのはマスコミ。

己の損得しか考えず、とにかくスクープばかりを狙おうとする悪質なマスコミをロバート・ダウニーJr.演じるウェイン・ゲールを通して描いていたのは痛烈でした。

で、このロバート・ダウニーJr.の演技がマスコミの身勝手さをより強調しているんですよね。

悪意さえ感じられるほどのクセのある役を熱演していたのは見れて良かったと思えました。

このように、本作ではどの登場人物も狂っている奴らばかりでした。

人を殺しまくるミッキー&マロリーはいわずもがな狂っていますし、ウェイン・ゲール(ロバート・ダウニーJr.)のスクープを狙う姿勢、警部スカグネティの相手を徹底的に屈服させようとする自尊心、監獄署長ドワイト(トミー・リー・ジョーンズ)の囚人を見下し人としても扱わない傲慢さ、そしてミッキー&マロリーという殺人鬼に心酔する市民たち。

こうした狂いに狂った登場人物たちの言動は、社会が狂気に満ちていることさえ感じさせる見せ方であったと思います。

作品外の話となりますが、本作が銃撃事件を引き起こしたと訴訟を起こされたエピソードがあります。

結局それは棄却で終わるわけなのですが、なんだか納得できる話でした。見かたによっちゃ犯罪万歳って扇動しちゃってますもの。

そんな危険を孕んでいるこの作品。

最も危険なのは、ミッキー&マロリーを魅力的に描いていることでしょう。

まず、演じるのがウディ・ハレルソンとジュリエット・ルイスという時点で魅力的なキャラクターになっているんですよね。

それに加えて「殺人=罪」と思わせないような表現で、彼らの生き様が輝いて見えるようにしているのですからズルいです。

「ただ楽しいから殺す」、「ただムカついたから殺す」、「ただ殺したいから殺す」

そんな生まれついての衝動に抗わずに生きる彼らの姿は、羨ましくさえ思えました。

気づけばラストシーンには彼らの直情的な思いを応援したくすらなってしまい、終始オリバー・ストーン監督の掌で踊らされた感覚でした。

架空のシリアスキラー・ミッキー&マロリーの凄惨な行為を追っていた本作。

しかし、架空であるが故に劇的で与える影響も強い展開を見せていたように思えました。

前衛的な表現も加え、禍々しい思い出をいやでも残される人にオススメしたくない良作でした。

【レビュー】ジオディザスター(ネタバレあり)

ディザスタームービー(災害映画)といえば、一定期間ごとに映画化されている印象があります。

とはいえ、災害には限りがあります。

そんな限りある災害をありったけ詰め込んだような映画『ジオストーム』が2017年には公開されました。

その同年、まったく同じようなネタで勝負した映画がありました。

それが今回レビューする『ジオディザスター』です。

ストーリー

宇宙から飛来した暗黒物質“ダークマター”が地球を貫通した。その影響により、地球では天変地異が起こり始める。

ロサンゼルスに住むメイソン一家は、突然の大地震に巻き込まれ離散してしまう。

彼らはなんとかして合流しようとするが、マグマや津波、台風などの災害が襲い掛かり窮地へと追いやられていく。

感想

『シャークネード』シリーズで有名なアサイラム製作の映画であるこの作品。そうしたこともあって、ぶっ飛んだ展開を期待しながら鑑賞しました。

しかしどうしたことか、これはただのディザスタームービーでした。

設定こそ「突然宇宙から飛来した暗黒物質(ダークマター)によって地球に穴が開いてしまった」というぶっ飛んだものなのですが、それが引き起こすのは普通の災害のみ。地震や雷、津波など、バリエーションこそありますが、B級映画特有のガッカリCGのせいもあってもの足りなかったです。

主要人物であるメイソン一家も特に個性的な人たちというわけでもありません。

反抗期の息子と父親、娘2人と新しい母親の2つの視点から、合流するまでを描いていました。

そんなアサイラム映画に求めていたアレコレが足りていなかったように思えたこの作品ですが、一番ダメだったのは犠牲者を出さなかったことでしょう。

厳密には2,3人犠牲者は出ているのですが、その描写があまりにも普通すぎるんですよね。

画面が切り替わったら突然死んでいたり、「ここに残る」と言ってそのままフェードアウトであったりとインパクトがまったくありませんでした。

『シャークネード』なんかはそこら辺が悪趣味ながらもユーモアに富んでいて面白さがあったと思います。

次々に人を殺せとは言いませんが、特に深掘りもしないキャラクターを丁寧な扱いで殺すのはなにか惜しい気がしました。

さて、そんないいとこなしの作品に思えますが、楽しみ方としてはやはりツッコミどころを探すことでしょう。

先ほども少し触れたB級映画特有のガッカリCGを堪能するのはもちろんのこと、CGを使ったがために起こる矛盾……例えばこれから災害が起こるであろう方向にゆったりと向かっていく車がいたりと、見ていると「おや?」と思わずにはいられないシーンが時折見られるんですね。

さらに、室内や郊外でのシーンが多かったり、許可を取っていなさそうな道路を走行するシーンがあったりと、低予算のための尽力があちこちで見られるのも面白いところでした。(たまに実際の映像っぽいものを使っていたのも低予算のためかも?)

そんな粗探しにも近いツッコミではありますが、そうして見ると楽しいのも事実。

これもまた楽しみ方のひとつだと思います。

ディザスタームービーとしての王道展開は押さえていたものの、その普通すぎる内容にもの足りなさがあった本作。

やはりアサイラム映画にはぶっ飛んだ作品を作ってもらいたいと改めて思う作品でした。

【レビュー】キリングゲーム(ネタバレあり)

ロバート・デ・ニーロとジョン・トラボルタといえば映画好きなら必ず一度は聞いたことがある名前だと思います。

どちらも40年以上のキャリア(2013年時点)を持っていることから、多くのジャンルの映画に出演してきました。

そんなベテランとも呼べる二人の俳優が初めて共演し、ただただ殺し合いを繰り広げるという作品が『キングゲーム』です。

ストーリー

アメリカ、アパラチア山脈に小屋を構える元アメリカ軍人のベンジャミンは、元セルビア兵士のコバチという男と出会う。二人は意気投合し、山へ狩りに出ることになった。

しかし、突然コバチが矢を放ってきたことから、ベンジャミンは命懸けの戦闘を強いられることとなる。

感想

謳い文句にあるロバート・デ・ニーロとジョン・トラボルタの初共演に釣られて見たこの作品。正直、見る前は「この2人がいれば基本面白くなるでしょ」と、考えていました。

しかし、その期待は満たされることなく終わることに……

たしかに二人の共演要素はそこまで悪くはないんですよ。

前半では陽気に話していた二人が後半になってから死闘を繰り広げる温度差は良かったと思いますし、アクションシーンも結構しっかりしていて見ごたえもありましたからね。

なにより二人の俳優の存在感は凄まじく、酒を飲みながら会話をしているだけでもそれなりに目を引いていました。

ただ、問題があったとすれば二人の戦闘シーンの描き方であったと思います。

とにかくメリハリが良すぎるんですよ。

戦闘が始まってすぐの内は、コバチ(トラボルタ)から仕掛けたこともあって彼の方が優勢。

しかし、機転を利かしたベンジャミン(デ・ニーロ)の攻撃によって形勢逆転することに。

かと思ったらコバチが力で制する、というようにまるでターン制のように攻守が入れ替わるんですね。

で、たいていその原因となっているのが慢心。

「さっきまで有利だったのにどうした?」と煽っていたら逆転されるというのを繰り返しやらかしてしまうのは、二人がマヌケにしか思えませんでした。学習能力がないのかと。

どちらかの株を落とすようなことをさせないために、あえて同格の戦いをさせたのかもしれませんが、そのせいでどちらも株を落としてしまうという本末転倒な結果となっていたように思えました。

そんな戦闘シーンのメリハリはイマイチに思えたわけですが、やっていること自体は容赦ないことをしていて楽しめました。

例えばコバチは弓で射抜いたベンジャミンの足に糸を通して宙吊りにするというえげつないことを、ベンジャミンは矢で射抜いたコバチの頬にレモン+塩の水を灌ぐというえげつないことをしていました。

こうした攻防の中身は非常にインパクトが強いものが多く、軍人の相手を痛めつける技術が見られて面白かったですね。

本作において、二人の殺し合いが始まるきっかけとなったのが、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争に介入したNATOによってセルビア人が虐殺されたことでした。

ただ、それはセルビア人たちが罪のないボシュニャク人たちを虐殺したからであって、因果応報でもありました。

そんな不毛な争いの延長戦が本作での争いであったわけですね。

そうして見ると、ターン制のように交互に相手を痛めつけたり、両方生きたまま決着が着いたりするのは自然な流れだったのかもしれません。

お互いがお互いを痛めつけあうことで、自らを許すことにも繋がっており、二人が争い始めるきっかけだけの設定ではあったもののそれなりに効果的な設定であったように思えました。

ロバート・デ・ニーロとジョン・トラボルタによる初共演作であった本作。

主演二人がほぼ出ずっぱりということもあって、共演においては満足のいく内容であったと思います。

もし再び二人が共演することがあれば、今度はドラマ要素の強い作品で見てみたいですね。

【レビュー】怒りのガンマン/銀山の大虐殺(ネタバレあり)

リー・ヴァン・クリーフといえば、西部劇で有名な俳優です。

時に悪役として、時に善玉として活躍していましたが、どちらにも共通して言えるのが渋くてカッコいいということ。

そんなリー・ヴァン・クリーフが、ミステリアスな元保安官に扮するのが『怒りのガンマン/銀山の大虐殺』です。

ストーリー

西部の町シルバーベルに、おたずね者の男フィリップが潜伏していた。賞金稼ぎたちがその首を狙う中、駅馬車で村に現れた元保安官クレイトンは、フィリップを助け、町を脱出させる。

やがて合流した二人は、フィリップの無実を証明するため、事件の起きたサクソンシティを訪れる。

感想

個人的に最もリー・ヴァン・クリーフがカッコいいと思うのが『夕陽のガンマン』(1965)のダグラス・モーティマー大佐だと思っています。その頃と比べると、本作では若干頬が痩けて年を取った印象を受けました。

とはいえ、それでもカッコいいのがリー・ヴァン・クリーフなんですね。

彼を象徴していると言っても過言ではない黒のハットとコートを身に纏い、どんな困難な状況であっても冷静さを失わないクールな姿は男の憧れる渋さがありました。

そんなクリーフ演じるクレイトンは、登場シーンからカッコいい!

西部劇ではお馴染みの、帽子のつばで隠れた目が露になるシーンから始まり、膠着状態となったおたずね者フィリップと賞金稼ぎたちの争いを瞬時に解決する活躍ぶりには痺れました。

その後も銃を奪われたかと思ったら実は弾を抜いていたり、悪玉であるサクソン一家を話術で牽制したりと、やたらめったら銃を撃つのではなく冷静に場を収めるのがクリーフの渋さとマッチしていて素敵でした。

また、本作では「サクソン一家のボスを暗殺したのは誰なのか?」というのがストーリーの核となっており、その秘密を知っているクレイトンの謎めいた行動が面白くもありました。

フィリップが絞首刑になりそうな場面に現れ「犯人はこの場にいる」と探偵染みたセリフを言ってみたりと、銃の腕だけでなく存在だけで魅力を存分に見せていました。

そんなクレイトンと同じように活躍するのが、アルベルト・デンティス演じるフィリップでした。

基本的に、銃を撃たないクレイトンに対して銃を撃ちまくり悪を制する姿はある意味西部劇の王道を行く男であったと思います。

一方で、クレイトンから馬を奪ったりと一筋縄では行かない人物でもあり、その暴れっぷりはもう一人の主人公ポジションと呼べる存在感でした。

そうした登場人物の濃さも本作の魅力のひとつでした。

例えば悪党。

本作ではサクソン一家のデヴィッド、イーライ、アダムの三兄弟が君臨していました。

彼らは物語の中盤、サクソンシティから登場するわけなのですが、存在感はかなり強かったです。

見た目からして悪党な顔立ち、外道とも言える暴虐非道な振る舞いなどはまさに悪党と呼ぶしかありませんでした。

また、三兄弟ともがそれぞれ違うキャラ(見た目も性格も)をしていたのも覚えやすくて良かったのだと思います。

そんな存在感のある3人とクレイトンが決闘をするラストシーンは『ワンス・アポンア・タイム・イン・ザ・ウェスト』(ウエスタン)の冒頭のシーンを連想させる迫力がありました。

結果はおおかた予想ができていても楽しめるのですから西部劇の面白いところですね。

ただ銃を撃つだけでなく、人間同士のやり取りによって物語を面白くしていた本作。

そこで活躍するリー・ヴァン・クリーフの魅力は年を重ねていても充分に楽しめるものでした。

銃撃戦よりも登場人物の個性やそれを演じる俳優を見るのが楽しい作品でした。

【レビュー】ゴールデン・チャイルド(ネタバレあり)

チベットには不思議な力を有する僧がいるというイメージがあります。

本当か否かはともかく、映画でチベットが登場すれば大抵は重要な意味を持っているものです。

そんなチベットの不思議な力を全面に押し出してきたのが、今回レビューする『ゴールデン・チャイルド』です。

ストーリー

千年に一度、産まれてくるという「ゴールデン・チャイルド」それは、世の中の優しさの化身であり、彼が死ぬと世界は地獄と化すと言われていた。

そのゴールデン・チャイルドをサードという男は誘拐し、殺す手立てを探していた。

ロサンゼルスで行方不明の子供を探すことを生業としているチャンドラーのもとに一人のチベット人女性が現れる。

彼女の依頼を受け、チャンドラーは「ゴールデン・チャイルド」を探し始めた。

感想

エディ・マーフィーが主演するという事でそれなりに期待していた本作。正直、可も不可もない作品といった印象でした。

いや、たしかに時代を考えると確信的だったのかもしれません。

「チベットの万能の力を持つ子供を悪魔が誘拐して殺そうとする」という設定の下、CGをふんだんに使い、時にはモーションピクチャーを使って、映像美を前面に押し出していましたからね。

ただCGが発達し、モーションピクチャーなんて久しく見かけない現代においてはチープそのものでしかないのです。

終盤に現れる悪魔なんて、本来なら盛り上がるハズのシーンなのに笑っちゃうくらい安っぽい。公開当時だったらもう少し正当な評価が出来たのかも知れませんね。

とはいえ、本作はシリアス半分コミカル半分くらいの割合なので、チープなのもある程度は受け入れられたのが駄作と呼ばずに済むところでした。

そのコミカルさを構成するのがエディ・マーフィー演じるチャンドラーです。

子供を愛するあまり、失踪した子供を探すことを生業としている、今の時代なら彼自身が変質者としてしょっぴかれそうな男です。

傲慢で皮肉屋で我が強く、女好きでお金にがめついというロクデナシを絵に描いたようなキャラクターは凄まじく濃い。売れない占い師のような風貌も含め、圧倒的な存在感を放っていました。

こうした一見、マイナスに思える特徴を魅力としているのですからエディ・マーフィーはやはりただ者ではありません。

ファンタジーの世界観にことあるごとに茶々を入れ、隙さえあればジョークを言う陽気な性格を1ミリの違和感もなく演じていました。

そうしたコメディ要素が強い作品だけに、他の要素が薄めに感じられたのが残念な所でした。

設定がファンタジーなのに普通の人間と戦うシーンばかりであったり、その戦闘シーンがもっさりであったりとイマイチ盛り上がりに欠けていました。

また、チベットへ飛び大冒険が待っているかと思ったらアスレチックみたいな所を飛び回って終わりという味気ない展開であったりと、なんだか期待外れなシーンが多かったです。

良く言えばコミカルな作風に合った、悪く言えばチープな内容は、冒頭にも書いたように可も不可もない面白さでした。

エディ・マーフィーの魅力とチベットのファンタジー要素を掛け合わせていた本作。

しかし、結局生きていたのはエディ・マーフィーの面白さだけであったように思えます。

とはいえ、1986年当時であればCGを駆使した映像は見所のひとつであったのかもしれません。

公開当時の評価もぜひ聞いてみたい作品でしたね。